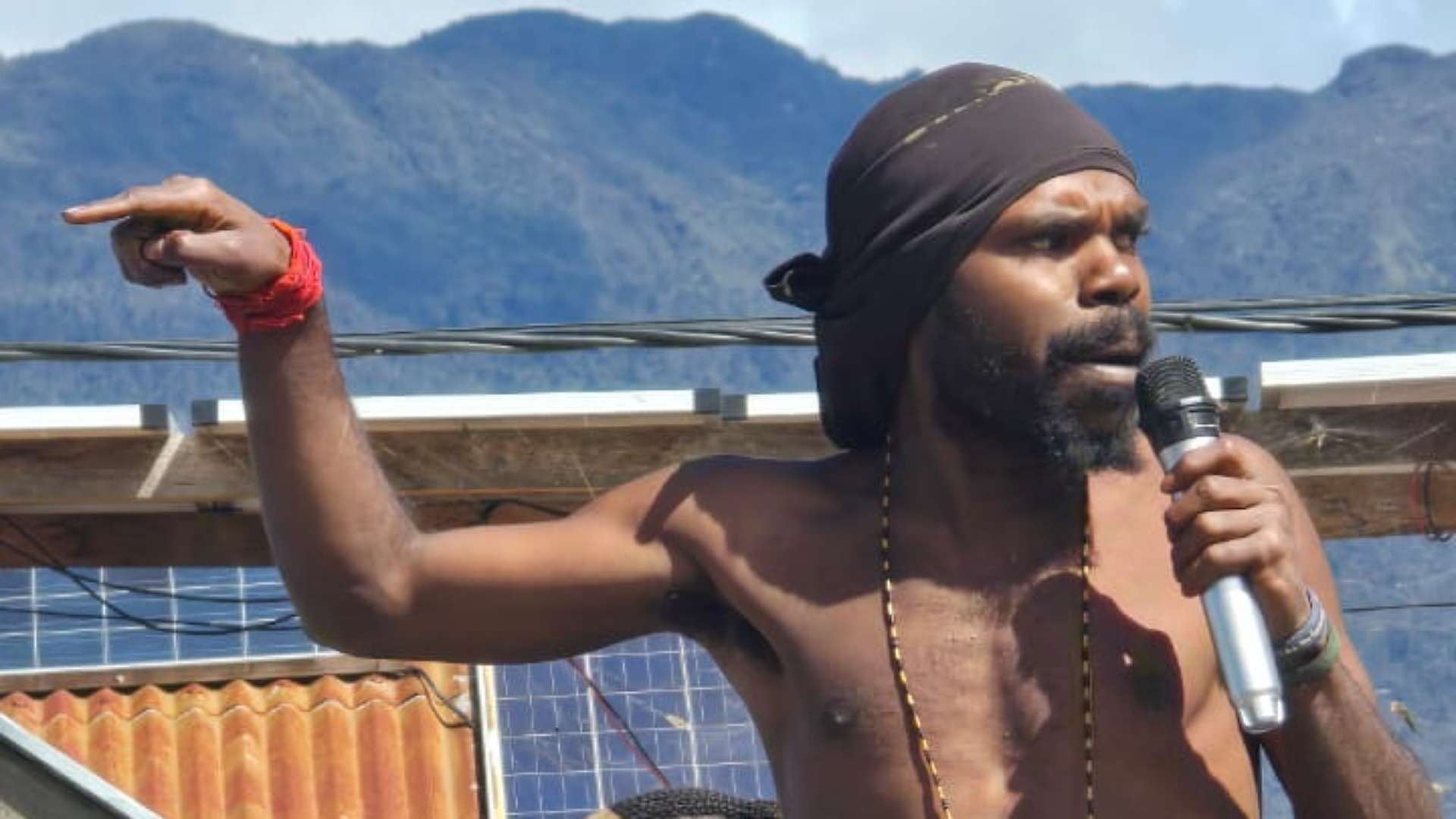

Fachry Matlawa Kritik Deforestasi Sawit di Papua Lewat Tarian Oily Afterlives

Papua60Detik - Koreografer asal Papua, Fachry Matlawa, menghadirkan karya tari Oily Afterlives, sebuah pertunjukan yang menyoroti dampak deforestasi perkebunan sawit terhadap ekosistem dan ruang hidup masyarakat adat Papua. Karya ini lahir dari kegelisahan atas ekspansi industri ekstraktif modern yang terus menggerus hutan, tanah adat, serta keberlanjutan budaya Papua kontemporer.

Oily Afterlives telah dipentaskan pada Oktober dan Desember 2025 dalam dua festival seni berskala nasional, yakni di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, dan Festival Lembana Madura. Kedua ruang tersebut menjadi arena dialog seni kritis yang mempertemukan isu ekologis Papua dengan publik yang lebih luas.

Dalam pertunjukan ini, Fachry menari di atas minyak goreng bekas sepanjang durasi pementasan. Medium ini digunakan sebagai simbol komodifikasi tanah dan eksploitasi sumber daya alam Papua hari ini. Selain itu, potongan kayu hadir sebagai properti utama yang terus menyertai tubuh penari, merepresentasikan pohon-pohon yang tumbang akibat pembukaan hutan masif oleh industri sawit.

Karya ini berangkat dari keresahan terhadap kerusakan hutan Papua yang berlangsung secara berkelanjutan. Ekspansi perkebunan sawit skala besar tidak hanya merusak ekosistem, tetapi juga mengancam sumber pangan lokal masyarakat adat, seperti sagu, yang selama berabad-abad menjadi penopang kehidupan budaya Papua.

Secara koreografis, gerak tari Oily Afterlives terinspirasi dari tarian yosim khas Papua pesisir. Gerak tersebut kemudian dihadirkan dalam bentuk terfragmentasi, tertahan, dan bergerak lambat dengan tekanan yang konstan. Pendekatan ini merefleksikan kondisi tubuh dan kehidupan masyarakat Papua yang semakin terdesak oleh krisis ekologis struktural.

Menurut Fachry, bentuk gerak yang tertahan menggambarkan hilangnya ruang hidup dan kebebasan tubuh masyarakat adat akibat industrialisasi masif. Tubuh penari menjadi metafora tekanan sosial dan ekologis yang terus dialami masyarakat Papua dalam pusaran pembangunan ekonomi ekstraktif nasional.

Melalui karya ini, tubuh digunakan sebagai medium utama untuk menunjukkan bahwa kerusakan lingkungan tidak hanya berdampak pada alam, tetapi juga pada relasi sosial, identitas budaya, dan pengetahuan lokal yang hidup dalam keseharian masyarakat adat. Hilangnya hutan dan sagu berarti tergerusnya sumber pangan sekaligus memori kolektif yang diwariskan lintas generasi.

Bagi Fachry, persoalan ekologis Papua tidak dapat dilepaskan dari sejarah kolonial panjang dan praktik eksploitasi sumber daya alam yang terus berulang hingga hari ini. Oleh karena itu, Oily Afterlives dikembangkan dengan pendekatan dekolonialisasi, yang memposisikan tubuh Papua bukan sebagai objek representasi, melainkan sebagai subjek pengetahuan dan pengalaman hidup.

Ke depan, Oily Afterlives direncanakan menjadi proyek riset artistik yang akan dibawa ke ranah akademik, khususnya dalam konteks penciptaan seni pertunjukan. Karya ini akan dikaji sebagai praktik artistik dekolonial yang mengkritisi narasi pembangunan nasional dan membuka ruang pembacaan alternatif terhadap relasi tubuh, tanah, dan kekuasaan di Papua.

Melalui pengembangan akademik tersebut, Oily Afterlives tidak hanya hadir sebagai pertunjukan, tetapi juga sebagai metode pengetahuan sebuah praktik seni yang memproduksi wacana kritis tentang krisis ekologis, kolonialisme yang berlanjut, dan keberlanjutan budaya masyarakat adat Papua.

Lebih dari sekadar karya tari, Oily Afterlives menjadi kritik sosial terhadap praktik industri ekstraktif skala besar yang terus mengancam lingkungan dan hak hidup masyarakat adat. Karya ini menegaskan peran seni sebagai medium refleksi, perlawanan, dan produksi pengetahuan dari Papua untuk konteks Indonesia dan global. (Joe Situmorang)